| 빈집만 30만채…‘부동산 거품’ 꺼지며 이민행렬 | |

| 90년대 투자 유치로 고성장하며 ‘켈틱 호랑이’로 불려 금융위기로 은행부실…정부, 지급책임 떠안아 재정위기 | |

| 한겨레 | 이본영 기자... |

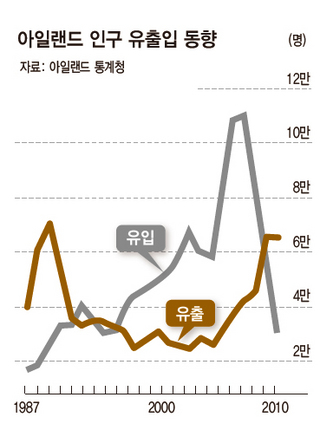

아일랜드 구제금융 수용 영국의 식민 지배를 받았던 섬나라 아일랜드는 오랫동안 서유럽 최빈국으로 불렸다. 가난과 절망의 대명사인 아일랜드의 이미지를 결정적으로 굳힌 건 19세기 중반 인구 650만명 중 100만명이 굶어죽은 ‘감자 대기근’이다. 서민들의 주식인 감자가 마름병 유행으로 수확량이 급감하면서 100만명은 살길을 찾아 미국 등지로 떠났다. 이후 흉년과 경기불황이 덮치면 아일랜드인들은 외국행 배를 타는 ‘전통’을 따랐다. 가난의 굴레를 못 벗을 것 같던 아일랜드는 1990년대에 놀라운 경제성장으로 주목받기 시작한다. 적극적 투자유치책과 서유럽 자본의 합작 결과로 ‘켈틱(켈트족) 호랑이’라는 별명까지 얻었다. 아일랜드가 두자릿수 경제성장률을 기록한 1990년대 말에는 아시아의 ‘원조 호랑이’ 한국 등이 구제금융의 그늘로 들어간 때였다. 1980년대에 불황을 피해 이민을 간 아일랜드인들은 귀국길에 올랐고, 동유럽 노동자들도 몰려왔다. 소득 수준은 식민 종주국이던 영국을 앞질렀다. 세계 각지의 경제·경영 연구자들과 기자들이 성공 비결을 배우려고 몰려든 것은 당연한 일이었다. 그러나 신화는 21일 아일랜드 정부의 구제금융 수용 선언으로 막을 내리는 분위기다. 은행 부실로 올해 국내총생산(GDP)의 32%까지 솟을 것으로 예상되는 재정적자에 정부가 마침내 백기를 든 것이다. 애초 아일랜드 정부는 “내년 중반까지 재정 여력이 충분하다”며 버텼다. 이를 두고 영국 주간 <이코노미스트>는 “외부에서는 지원하겠다는데, 사정이 급한 쪽은 거부하는 희한한 경우”라고 지적했다. 집권당인 아일랜드공화당으로서는 내년 총선을 앞두고 구제금융을 받은 정부라는 손가락질과 함께, 법인세 인상과 금융권 구조조정 등 구제금융에 부과될 외부의 정책 간섭을 꺼렸던 것으로 보인다. 하지만 유로를 통화로 쓰는 아일랜드가 부도에 이르면 유로존이 공멸할 수 있다는 압박을 더는 견디기 어려웠다. 아일랜드의 처지를 급반전시킨 주범은 부동산 거품과 은행 부실이다. 10여년 전부터 저금리에 편승한 부동산 투자 붐이 휩쓸었고, 은행들은 외국에서 조달한 자금으로 거품을 키웠다. 그러나 2008년 부동산 거품 붕괴와 금융위기로 대출 부실이 은행권을 덮쳤다. 최대 은행인 앵글로아이리시가 지난해 1월 국유화됐고, 지난 9월에는 2위 은행 얼라이드아이리시가 뒤를 따랐다. 거품 투자의 부산물인 빈집이 30만채에 이른다. 문제는 이런 과정에서 정부가 은행들의 지급 책임을 전적으로 떠안으면서 밑 빠진 독에 물 붓기가 된 것이다. 정부의 상환 능력에 대한 채권시장의 의문은 최근 국채 수익률을 9%까지 끌어올렸고, 나라 살림을 꾸리기 어려울 정도로 자금 조달이 한계에 봉착했다. 세계적 금융위기의 원인과 폐해가 극적으로 증폭된 경우인 아일랜드에서는 이제 비극적 전통이 살아나고 있다. 지난해 경제가 7.1% 축소되고 실업률이 14%에 이른 상황에서 다시 인구를 떨궈내는 것이다. <뉴욕 타임스>는 지난해 6만5000명이 떠난 데 이어 올해에는 12만명이 이민 행렬에 오를 것으로 예상된다고 보도했다. 광산 개발로 건설 일자리가 많은 오스트레일리아 등이 ‘경제 난민’을 맞고 있다. 브라이언 카우언 총리는 구제금융 수용 방침을 밝히면서 “다시 한번 회복하고 번영할 수 있는 우리의 능력을 믿어야 한다”며 훗날을 기약하자는 메시지를 내놨다.

| ||||||||||

기사등록 : 2010-11-23 오전 09:09:06  기사수정 : 2010-11-23 오전 10:26:10

기사수정 : 2010-11-23 오전 10:26:10

출처: 한겨레신문 http://www.hani.co.kr/arti/international/globaleconomy/450128.html

'厭世主義 > 人+間' 카테고리의 다른 글

| ‘대우’ 빼면 잘 팔릴까…GM대우 ‘쉐보레’로 바꿔 (0) | 2011.01.20 |

|---|---|

| 리영희 선생, “민주주의 추상명사”라며 사랑한 광주에 눕는다 (0) | 2010.12.08 |

| 막오른 현대건설 인수전, 명분이냐 실리냐 (0) | 2010.09.24 |

| “DJ, 사실은 ‘눈물의 대통령’이었다” (0) | 2010.07.29 |

| ‘김대중 자서전’ 예약 판매 시작 (0) | 2010.07.16 |